バス用語辞典~ア行~

アイドリングストップ

燃料の消費量を抑え、排出ガスによる環境負荷を低減することを目的として、車両が停止中にエンジンを自動的に停止させる機能、またはその操作を指す。運転者が手動でエンジンを止めることも含まれるが、一般的には車両側に備わった専用の機能(アイドリングストップ機能)を指すことが多い。

この機能は1990年代から一部車両でオプション設定として登場し、現在では多くの路線バス・観光バスに標準装備されている。

作動条件は車種やトランスミッションの種類によって異なるが、一般的な動作は以下の通り:

AT車:車両停止後、一定時間が経過すると自動的に作動。再始動は、足元のスイッチを踏むことで行われることが多い。

MT車:車両停止後、ギアをニュートラルに入れ、クラッチペダルから足を離すと作動。再始動は、クラッチを再び踏むことで行われる。

なお、アイドリングストップの効果には懐疑的な意見もあり、現在乗用車では廃止するメーカーも出てきた。

一方で、アイドリングストップ機能には賛否両論がある。

- 再始動時の燃料噴射量:エンジンを再始動する際には、アイドリング中より多くの燃料を噴射する必要があるため、「5秒以上停止しなければ、かえって燃料消費が増える」とする研究も存在する。

- バッテリーへの負荷:再始動にはセルモーターを使うため、バッテリーへの負担が大きく、寿命を縮める可能性がある。そのため、アイドリングストップ対応の専用バッテリーが使われるが、一般的なバッテリーより高価である。

- 冷房との相性:エンジン停止中はエアコンのコンプレッサーも動かなくなるため、夏場や猛暑時には快適性を保てず、機能を一時的にオフにしているケースもある。

このような理由から、「本当に環境に優しいのか」「意味があるのか」という疑問もあり、一部では「アイドリングストップ不要論」も語られている。

アリソンAT

米国アリソン・トランスミッション社製のトルクコンバーター式オートマチックトランスミッションを指す。現在では日本のバスのトルクコンバーター式AT車全てがアリソン製となっている。

所長の意見として、パワーの伝達効率や乗り心地は他のATと比べ優れていると考える。

運賃箱

バスに乗車または降車する際に、乗客が運賃を支払うための装置。硬貨・紙幣・ICカードなどに対応しており、事業者や地域によって仕様が異なる。

主な機能

現代の運賃箱は多機能化が進んでおり、以下のような装置を一体化している:

- 硬貨投入口/紙幣挿入口

乗客が現金で支払う際の投入口。おつりを自動で出す機能を備える機種もある。 - ICカードリーダー(非接触型)

SuicaやPASMOなどの交通系ICカード、あるいは独自ICカードに対応。近年の多くの路線バスでは標準装備となっている。チャージ機能も備える。 - 液晶ディスプレイ

残高・支払金額・エラー表示などを示すための画面が設けられている。

主なメーカー

運賃箱の国内主要メーカーには以下のような会社がある:

- レシップ株式会社(LECIP)

多くの事業者に採用されている最大手。青やグレーの筐体が特徴。精算機と連携しやすく、拡張性が高い。 - 小田原機器(ODAKI)

主に関東・関西圏で採用例が多い。スタイリッシュなデザインとコンパクトな筐体が特徴。

路線による違い

- 均一運賃路線:

乗車口で料金を支払う(前乗り・中降り方式が一般)。整理券は不要で、ICカードのタッチだけで済む。 - 区間制運賃路線:

整理券と連動し、降車時に精算する(中乗り・前降り方式)。精算表示や運賃表と連動して動作する。 - フリー乗降制やワンコイン制:

一部の地域では簡略化された運賃箱が使われ、機能を絞っている例もある。

マニア視点の見どころ

- 運賃箱のメーカー識別:ファンの間では「この事業者はレシップ派だ」「小田原のICパネルがかっこいい」など、運賃箱のメーカーや世代に注目する楽しみがある。

- 昔ながらの運賃箱:おつりが出ないのは勿論、ICカードにも非対応、釣り銭が出る際の独特な音等。

備考

運賃箱は運賃収受という機能を越えて、バスのIT化・キャッシュレス化を象徴する装置でもある。特に近年は、運賃箱と車載機器(GPS連携、混雑情報送信、モバイル決済)との連動も進み、ますます進化している分野である。

エアサスペンション

通称「エアサス」。現在販売されているバスのほとんどがエアサスペンションを採用している。詳細はこちらで解説をしている。

エアブレーキ

エアブレーキとは、圧縮空気(エア)を使ってブレーキを作動させる方式のことで、大型車両(バス・トラック)では主流のブレーキシステム。普通車の多くが「油圧式」を使っているのに対し、バスやトラックではエア式が主流なのは、重量のある車体に対して強い制動力が求められるからである。

しかしながらコントロール性には難があり、油圧式との混合型を採用する例も多くある。実際に所長が大型観光バスの運転体験会に参加した際には、乗用車とは全く異なるブレーキの感触に戸惑った。

基本構成と作動原理

エアブレーキは以下のような主要部品で構成されている:

- コンプレッサー(空気圧縮機)

エンジンの駆動力を使って空気を圧縮し、エアタンク(空気溜め)に送る装置。 - エアタンク(リザーバータンク)

圧縮空気を蓄えるタンク。ブレーキ操作に必要な空気を常に備えておく。 - ブレーキペダル(フットバルブ)

運転士が踏み込むと、空気の通路が開き、エアがブレーキチャンバーに送られる。 - ブレーキチャンバー

圧縮空気を受けてダイヤフラムやスプリングが動き、機械的にブレーキをかける部品。 - ドラムブレーキ(またはディスクブレーキ)

実際に車輪に制動をかける部分。チャンバーからの力でライニングが押し付けられる。

作動の流れ(簡略版)

コンプレッサーが空気を圧縮して、エアタンクに溜める(常時動作)。

運転士がブレーキペダルを踏むと、ペダルの開閉弁(フットバルブ)が作動。

蓄えられた空気がブレーキチャンバーに送られ、内部のダイヤフラムを押す。

この動きが機械的なリンクを介して、ブレーキライニングをドラムに押し付ける。

結果として車輪が減速する。

エンジンブレーキ

アクセルペダルを離した際に、エンジンが発生する内部抵抗によって車速が自然に低下する現象。これはブレーキシステムとは異なり、車両の動力系そのものによる減速効果である。

主な抵抗の要因には以下が含まれる:

- 吸排気抵抗(吸気バルブ・排気バルブを通る空気の流れ)

- 機械的摩擦(ピストン、クランクシャフト、カムなどの摺動部)

- 補機類の駆動抵抗(オルタネーター、エアコンコンプレッサーなど)

これらが合わさって減速力を生む。低速ギアを選択すると、エンジンブレーキの効果がより強くなる。

フェード現象やべーパーロック現象を避けるため、下り坂ではエンジンブレーキを積極的に使用することが望ましい。

なお、バスやトラックにはエンジンブレーキの作用を強める排気ブレーキや圧縮開放ブレーキ、更には補助ブレーキとしてリターダーなども組み合わされる。

オートマチックトランスミッション

運転者が特別操作をすること無く、自動で変速をしていくトランスミッション。AT、オートマ等と略される。

一口にATと言ってもその機構、メーカーには様々な種類がある。

トルクコンバーター式AT

最も一般的なATの形式で、エンジンの回転を流体の力で変速機に伝える方式。クラッチの代わりに「トルクコンバーター(略してトルコン)」と呼ばれる装置を用いる。

トルクコンバーターの仕組み

トルクコンバーターは、エンジンと変速機の間に配置され、主に以下の3つの部品から構成されている:

- ポンプ(インペラ):エンジンに直結しており、オイルを外側に放出する

- タービン:オイルの流れを受けて回転し、変速機側に動力を伝達

- ステーター:オイルの戻り流れを制御し、回転力を増幅する役割

この仕組みにより、単に動力をスムーズに伝えるだけでなく、発進時にはトルクを一時的に増幅する効果が得られる。

ロックアップ機構との連携

近年のATには「ロックアップクラッチ」が搭載されており、ある程度速度が上がると、トルクコンバーターを機械的に直結して動力ロスを抑える構造となっている。これにより、滑らかさと燃費効率の両立が図られている。

バス用途での採用例と特徴

- 発進や加減速が多い運行環境に適しており、クラッチ操作不要で運転が容易(変速ショック等に課題はある)

- 坂道でも変速時のロスが無く、力強く登ることが出来る。

特有の運転感覚とマニア的な見どころ

- トルコン式特有の、「発進時にエンジン回転だけが先行し、後から速度がついてくる」感覚が好きな方も存在するようだ。

- 「これはZF、これはアリソン」と、加速の特性から識別できるのも玄人の楽しみ

欠点と限界

- クラッチ式やAMTに比べると、燃費や伝達効率は若干劣る傾向

- 高速バス等の大トルクに耐える製品には課題

このように、トルクコンバーター式ATは、特に路線バスにおけるスムーズな運行と運転のしやすさに大きな利点を持つ形式であり、現在多くのバス車両に採用され続けている。

セミオートマチック(AMT)

内部構造はマニュアルトランスミッション(MT)と同じだが、クラッチ操作やシフト操作を電子制御で自動化したタイプ。

- いすゞAMT、日野「ProShift」がバス業界で有名

- ギア間の変速ショックがあるため、熟成度が低い初期型ではギクシャクする場合も

- 機械的効率に優れ、燃費に有利とされる

DCT

デュアルクラッチトランスミッションの略で、その名の通りクラッチを2つ持つ。この2つのクラッチはそれぞれ奇数段、偶数段のギアに接続され、繋ぐクラッチを切り替えることにより変速を実現する。

仕組み

DCTは、シングルクラッチ式のAMTの発展形として開発された。

AMTでは、MTと同様にクラッチを切り、ギア(正確にはシンクロ)を選び直し、再びクラッチを繋ぐという工程が必要で、この間に変速の空白時間(トルク抜け)**が生じるのが欠点であった。

一方DCTは、以下のような変速ロジックを取ることでスムーズかつ高速な変速を実現する:

- 例えば1速で発進している間に、すでに2速が別クラッチ側で待機

- 変速時はクラッチを切り替えるだけでギアが切り替わる

- 変速が終わると、次は3速が準備される…という交互予備動作を繰り返す

このため、トルクコンバーター式ATに匹敵する変速スピードを持ちつつ、MT並みの動力伝達効率を発揮できるのがDCTの最大の利点である。

しかしながら当然欠点もあり、AMTにも共通する低速時や変速時の衝動、導入や整備にコストがかかること、重量がかさむこと等が弱点となる。

現在日本のバスでは、三菱ふそうのマイクロバスである「ローザ」のみに採用されているが、海外の大型トラックではボルボ等が実用化しており、いすゞも小型トラックには既に採用していることから、日本市場でもDCTの採用が拡大する可能性がある。

CVT(無段変速機)

プーリーとベルトによって変速比を連続的に変化させる方式。乗用車では普及しているが、トルク容量の制約によりバスには使われない。

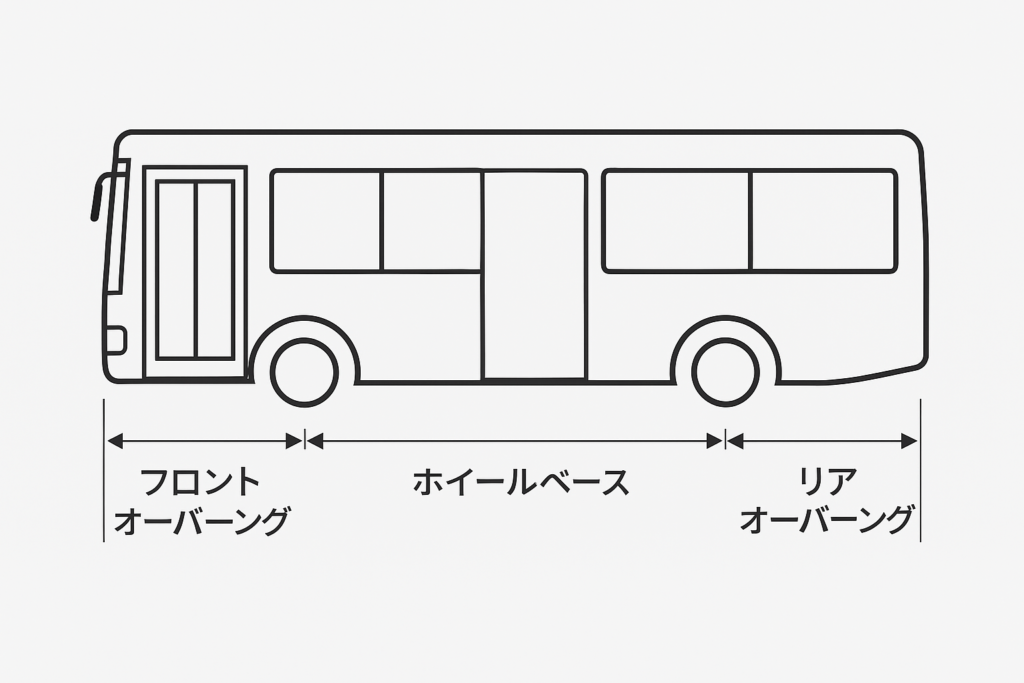

オーバーハング

車両の前後輪の中心から、車体の前後端までの距離。前後がそれぞれフロントオーバーハング、リアオーバーハングと定義される。バスにおいてはリアオーバーハングの長さが問題となり、ハンドルを大きく切って旋回した際には車体後部が外側に振り出す挙動を取ることから、バス停の発車時や左折時等に注意が必要となる。

また前後に共通し、長すぎるオーバーハングは勾配の変化で車体の下部を擦る原因となる。